現在の射水市三ケに生まれました。富山県立工芸学校(現 高岡工芸高等学校)漆工科から東京美術学校(現 東京藝術大学)日本画科に進んで寺崎廣業(こうぎょう)に師事しました。

同校卒業後は、日本美術院展覧会(院展)を舞台に活躍、大正13年(1924)32歳という異例の若さで同人に推挙され、83歳で亡くなるまで、自然や動植物への親愛の情や、仏教への崇敬、中国や西域の神話への憧憬を込め、確かな写実と斬新な装飾性、明澄な色彩により、ロマンあふれる清麗温雅な作品世界を築き上げました。

また、多摩美術大学などの教授を歴任するほか、画塾「草樹社」を創設して多くの後進を育成、院展北陸巡回展を発案しその実現に尽力するなど、日本画界で長く指導的役割を果たしました。

読売新聞社社主・正力松太郎からの依頼により、京都東本願寺大谷婦人会館や大阪四天王寺講堂の壁画を完成させたことは、日本美術史上に残る壮挙の一つと言えます。これらの功績により、昭和47年(1972)日本藝術院会員に任命されました。

郷倉千靭・和子

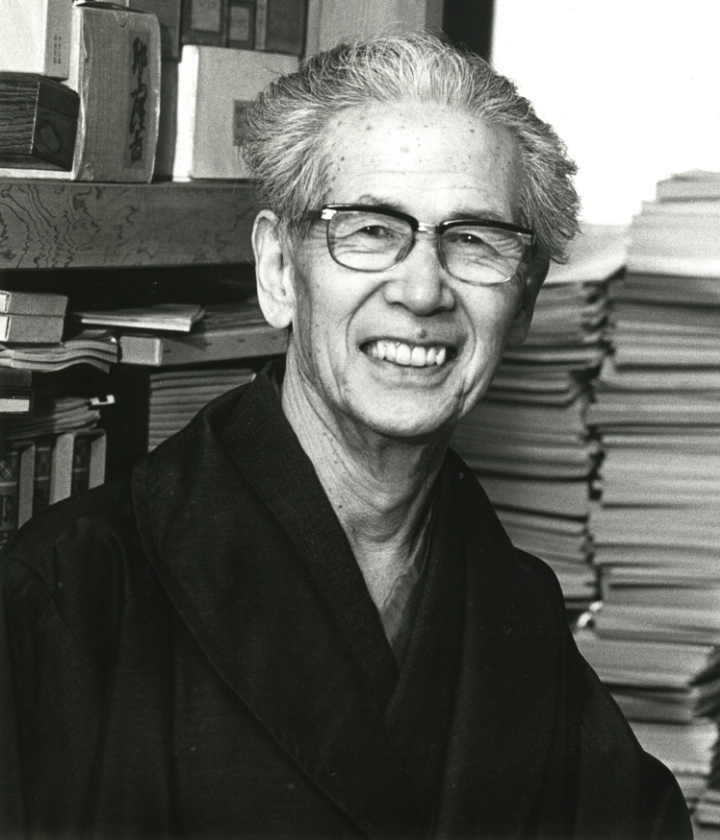

郷倉千靭

プロフィール

郷倉千靱(ごうくらせんじん)(本名・與作(よさく))

1892~1975

郷倉和子

プロフィール

郷倉和子(ごうくらかずこ)

1914~2016

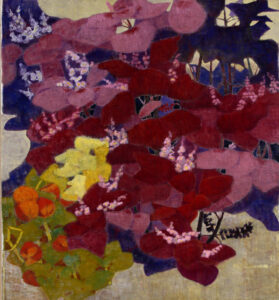

現在の東京都台東区谷中に生まれました。射水市三ケ出身の日本画家・郷倉千靱の長女です。三輪田高等女学校(現 三輪田学園高等学校)から女子美術専門学校(現 女子美術大学)日本画科へ進み、昭和10(1935)年に首席卒業、翌年の日本美術院展(院展)に初入選しました。安田靫彦(ゆきひこ)に入門、院展を舞台に早くから新しい花鳥画を追求し、西洋画の特性を取り入れた、華やかな色彩と繊細で知的な画面構成で高い評価を受け、同35年日本美術院同人に推挙されました。

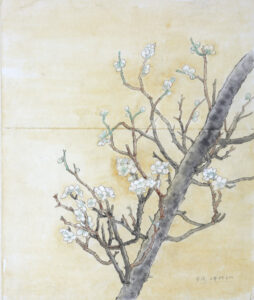

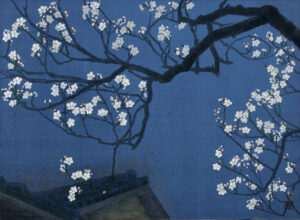

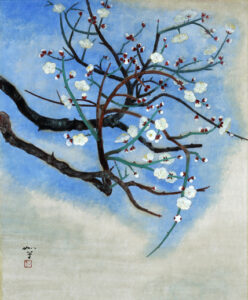

そうした活躍の中、同50年に父・千靱が急逝し、失意と混迷の中で「梅」に出会います。亡父の魂に導かれるかのように、同60年頃から平成28年(2016)に101歳で亡くなるまで、梅を一途に描き続け、穏やかで滋味深い高雅な日本画の境地を拓きました。平成9年日本藝術院会員に任命され、同14年に文化功労者のほか、父の故郷・小杉町で名誉町民(現 射水市名誉市民)として顕彰されました。

-

夕陽

-

うららか

-

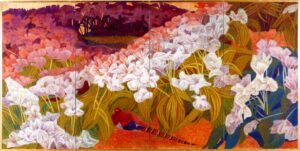

蘭花

-

ヤマホロシ

-

ペルシャ茶碗

-

はと

-

連翹

-

ぶどうとさくらんぼ

-

岩根絞

-

しめじ

-

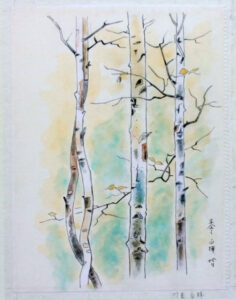

白樺

-

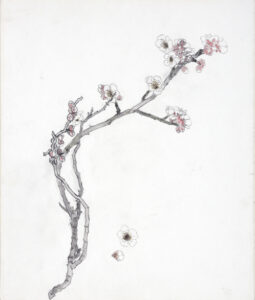

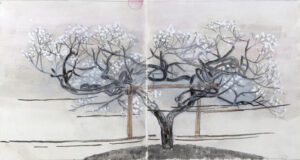

梅シリーズ1/21

-

梅シリーズ1/30

-

梅シリーズ日本家屋

-

梅シリーズ1/18

-

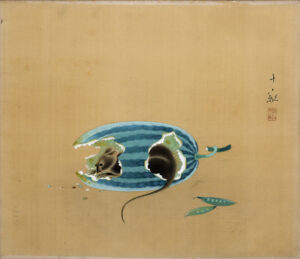

仏手柑

-

犬

-

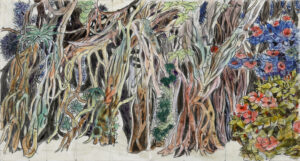

榕樹

-

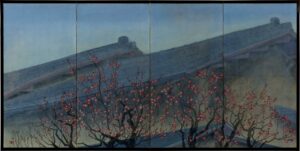

暮色白梅

-

初夏

-

秋風

-

桂離宮

-

牡丹

-

チューリップ

-

蘭花

-

つつじ

-

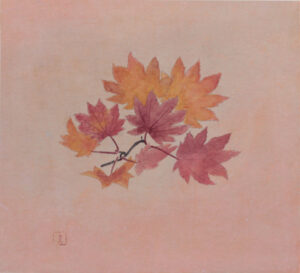

紅葉

-

赤カブ

-

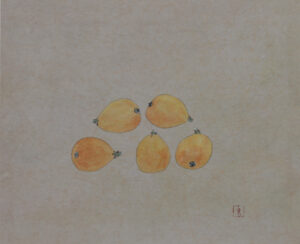

ビワ

-

紅白梅

-

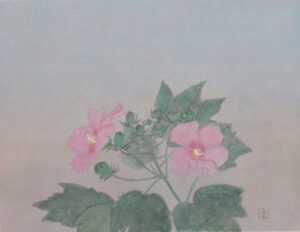

芙蓉

-

紫陽花

-

竹

-

バラ

-

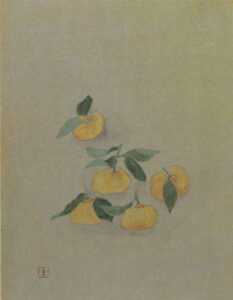

小蜜柑

-

桔梗

-

胡蝶蘭

-

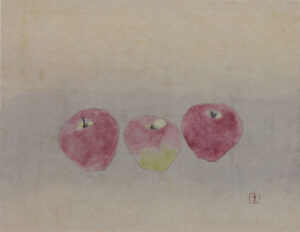

りんご

-

てっせん

-

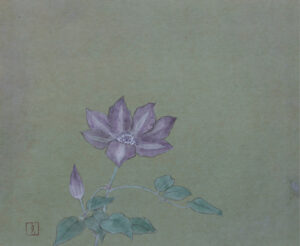

クレマチス

-

柿

-

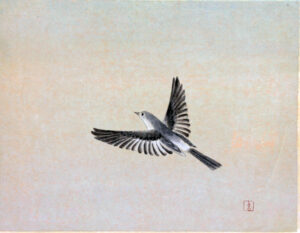

飛鳥

-

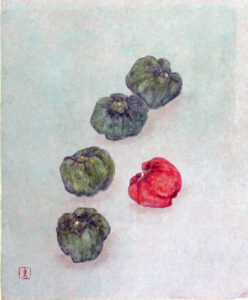

ピーマン

-

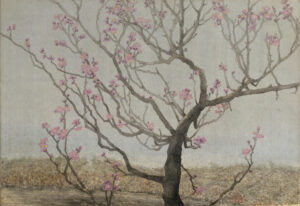

桃

-

ほおずき

-

さくらんぼ

-

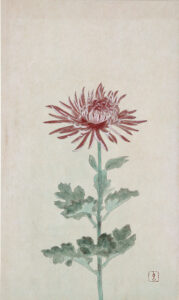

菊

-

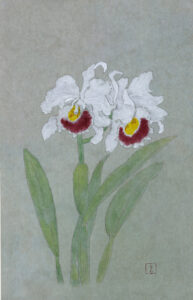

カトレア

-

梅

-

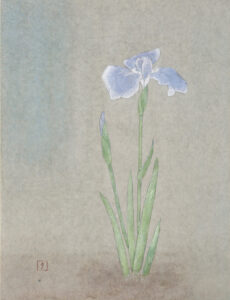

菖蒲

-

がく紫陽花

-

南瓜

-

クロッカス

-

ユズ

-

山藤

-

福寿草

-

イチゴ

-

朝顔

-

鳩

-

雀

-

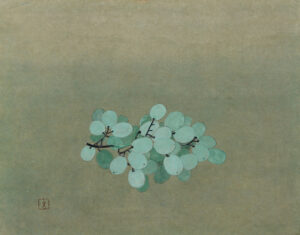

ぶどう

-

蕪

-

もくれん

-

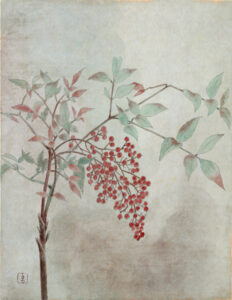

南天

-

水仙

-

菊

-

うららか

-

夜明け

-

寒に咲く

-

厳寒に咲く

-

薫春

-

待たれる春

-

霄れゆく

-

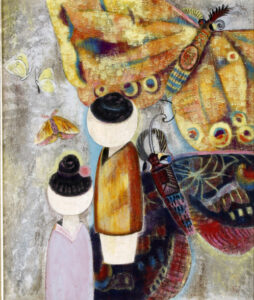

こけし

-

芽と根

-

菊

-

白夢

-

菜園

-

晩秋

-

夕陽

-

初秋

-

夕映え

-

庭の一隅

-

草原の秋

-

高原の秋